التاريخ المر لحفر ترعة المحمودية.. هكذا دفن ”الباشا” الفلاحين أحياء

كان الفلاحون يساقون مربوطين في قطارات بشرية إلى أماكن الحفر بلا مياه أو مأوى

خرجوا أفواجا من قراهم.. والطاعون وسوء التغذية قتل نحو 12 ألفا

الوجوه كالحة بلا مبالغة، أفسدتها أشعة الشمس ومياه الشرب المالحة وسوء التغذية والتعذيب، والعمل غصبا في حفر ترعة المحمودية الجديدة.

قبل موعد زراعة "الدراوي" بأيام، سيتعطل الفلاحون عن زراعة الموسم بالكامل، سيأمر باشا مصر محمد علي بجمعهم من كافة الأقاليم والمحافظات، وسيتم اقتيادهم في قطارات بشرية مربوطين في الحبال، ليسيروا عشرات الكيلومترات حفاة على أقدامهم، حتى يصلوا لمقر الحفر، ويستأنفوا سلسلة طويلة من الأعمال التي لا تنتهي.

هذه ليست المرة الأولى التي يجمع فيها شيوخ الغفر الفلاحين للعمل بالسخرة في حفر الترعة، ومؤكد أنها ليست الأخيرة.. مات أكثر من خمسة آلاف فلاح إلى الآن في أعمال الحفر، إما عطشا أو مرضا أو من سوء التغذية وضربات الشمس المتتالية، ومؤكد سيلحق الأذى بآلاف آخرين، حتى تصل أعداد من استهشدوا في حفر هذه الترعة وحدها نحو 12 ألف فلاح.

كيف عاش الناس في ذلك الزمن؟ وهل تكبدوا جرائم حكام الأقاليم في حقهم دون تذمر؟

وصف الترعة

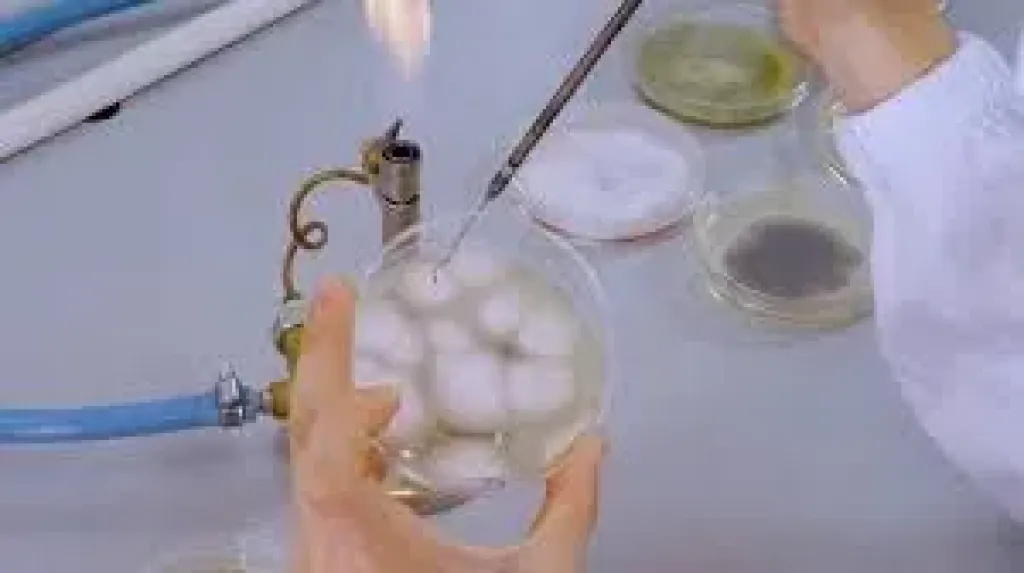

في العام 1807 أمر محمد علي بحفر ترعة تصل مياه النيل بالإسكندرية، ولتكون ممرا مائيا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل، ولتصل مياه الشرب الحلوة إلى الإسكندرية وما حولها من محافظات، وتعطل العمل بالترعة مرات عديدة حتى عام 1819 بحلول الطاعون لمصر، حتى تم افتتاحها بدون أي مراسم في عام 1820.

ويصف كلوت بك الترعة في كتابه الأشهر عن مصر "لمحة عامة إلى مصر"، تعريب محمود مسعود بك، أن "طول الترعة خمسة وعشرون فرسخا (100 كم)، ومأخذها من فرع رشيد على مسافة ربع فرسخ، وقد تم حفرها في عشرة أشهر، وقام بالعمل فيها ثلاثمائة ألف وثلاثة عشر ألفا من العمال، وترعة المحمودية جديرة بأن تعد من الأعمال الخطيرة والآثار الجليلة التي كان قدماء المصريين يقومون بمثلها في غابر الأزمان",

15 قرشا ترحيلة

يتحدث الجبرتي في مؤلفه الأشهر "عجايب الآثار في التراجم والأخبار" عن 1817 باعتباره العام الذي شهد اهتمام محمد علي بحفر الترعة واعتزامه على الانتهاء منها فيقول "وفيه قوي اهتمام الباشا لحفر الترعة الموصلة إلى الإسكندرية، وأن يكون عرضها عشرة أقصاب، والعمق أربعة أقصاب بحسب علو الأراضي وانخفاضها، وتعينت كشاف الأقاليم لجمع الرجال، وفرضوا أعدادهم بحسب كثرة أهل القرية وقلتها، وعلى كل عشرة أشخاص شخص كبير".

وأعطوا لكل شخص ممن تم جمعهم 15 قرشا ترحيلة، ولكل شخص ثلاثون نصفا في أجرته كل يوم وقت العمل. واستقر الأمر على أن يكون مبتدأ الترعة من عمود السواري بالإسكندرية، ومنتهاها مدينة فوة بكفر الشيخ.

ثم يذكر الجبرتي أنه في أثناء أعمال القياس وبدء الحفر زاد النيل قبل المناداة عليه بالزيادة، في منتصف شهر بؤونة، "وغرق المقاثي من البطيخ والخيار، وأهمل الحفر في الترعة إلى ما بعد النيل، واستردت الدراهم التي أعطيت للفلاحين لأجل الترحيلة"، وفرح الفلاحون بذلك الإهمال، فعادوا إلى قراهم.

العودة بالسخرة أيضا

في شهر ربيع الثاني من العام التالي 1818 يرد ذكر الترعة مجددا لدى الجبرتي فيقول: وفيه حصل الاهتمام بحفر الترعة المعروفة بالأشرفية الموصلة إلى إسكندرية، وقد تقدم في العام الماضي بل والذي قبله اهتمام الباشا، ونزل إليها المهندسون ووزنوا أرضها، وقاسوا طولها وعرضها، وعمقها المطلوب، ثم أهمل أمرها لقرب مجيء النيل، وتركوا الشغل في مبتداها، ولم يترك الشغل في منتهاها عند إسكندرية بالقرب من عامود السواري، فحفروا هناك منبتها، وهي بركة متسعة، وحوطوها بالبنا المحكم المتين، وهي مرسى المراكب التي تعبر منها إلى إسكندرية بدلا عن البوغاز، وهو ملتقى البحرين، وما يقع فيه من التلف للمراكب فتكون هذه أسلم وأقرب وأقل كلفة إن صحت، بل وأقرب مسافة.

وجاء الأمر مجددا لكشاف الأقاليم (المحافظين) بجمع الفلاحين والرجال على حساب مزارع الفدادين، فيحصون رجال القرية المزارعين، ويدفعون للشخص الواحد عشرة ريال، ويخصم له مثلها من المال.

ويخرج أهل القرية أفواجا ومعهم أنفار من مشايخ البلاد، ويجتمعون في المكان المأمورين باجتماعهم فيه، ثم يسيرون مع الكاشف (المحافظ) الذي بالناحية ومعهم طبول وزمور وبيارق ونجارون وبناءون وحدادون، وفرضوا على البلاد التي فيها النخيل غلقانا ومقاطف وعراجين وسلبا، وعلى البنادر فؤوس.

وفي جمادى الأولى من العام نفسه، سيق الرجال والفلاحون من الأقاليم البحرية، وجّدوا في العمل بعدما حددوا لكل أهل إقليم أقصابا توزع على أهل كل بلد من الأقليم، فمن أتم عمله المحدود انتقل إلى مساعدة الآخرين، وظهر في حفر بعض الأماكن منها صورة أماكن ومساكن وقيعان وحمام بعقوده وأحواضه ومغاطسه، ووجد ظروف بداخلها فلوس نحاس كفرية قديمة، وأخرى لم تفتح لا يعلم ما فيها رفعوها جميعها للباشا (محمد علي).

وفي الشهر التالي مباشرة، حدث أن توغل الطاعون في الأقاليم المصرية، وفي أواخر الشهر ـ يقول الجبرتي ـ "رجع الكثير من فلاحي الأقاليم إلى بلادهم من ترعة الأشرفية، وهم الذين أتموا ما لزمهم من العمل والحفر، ومات الكثير من الفلاحين من البرد ومقاساة التعب".

ثم حدث أن صرفت الحكومة الفلاحين عن العمل في الترعة لأجل حصاد الزرع.. لكن حتى السماح للفلاحين بالانصراف إلى أعمالهم الأصلية لم يكن بالسهولة التي ذكرها الجبرتي، إنما صاحبها مكاتبات كثيرة بين المهندسين الأجانب المسئولين عن أعمال الحفر أمام محمد علي، حتى يسمح لهم بالتوقف عن العمل.

الثمن الفادح

وكما هو الحال في كثير من المشروعات التي جرت في مصر، أهدر الكثير من الوقت والطاقة في أمور فنية كلفت الفلاحين فيما بعد ثمنا باهظا لإتمامها.

يقول مسيو فلكس مانجان، قنصل فرنسا العام في مصر في عهد محمد علي، في كتابه "تاريخ مصر في عهد حكم محمد علي"، إن المهندس التركي الذي تم تكليفه بإنجاز الترعة، بدأ عمله بدون اتباع قواعد الفن، إذ أنه لم يهتم بأي عمل تحضيري بل وجه طائفة من فلاحي الوجه البحري إلى هذه النقطة، بدون أن تستحضر الآلات اللازمة لمثل هذه العملية، ولم يعمل مخازن للمؤن لتأمين معايشهم، فهلك خلق كثيرون من هؤلاء التعساء من العطش والجوع أو من سوء المعاملة وشدة التعب التي يم يتعودوها، والجنود المكلفون بحراستهم لد يدعوا لهم وقتا للراحة، وأخذوا في تشغيلهم من شروق الشمس إلى أن يرخي الظلام سدوله.

ويمضي في كتابه قائلا: كان هؤلاء الفلاحون مكرهين على أن يحفروا الأرض بأيديهم، وأن يظلوا في الماء الذي يرشح من كل النواحي، وراح منهم ضحية زهاء 12000 فلاح في ظرف عشرة شهور وغطى الشط عظامهم.

أهيلوا عليهم التراب

نعود الآن لمؤرخنا الجبرتي، الذي يصف المشهد نفسه بالقول أنه بعد استئناف العمل بالترعة في بداية شهر شوال سنة 1818، أمر الباشا (محمد علي) حكام الجهات بالأرياف بجمع الفلاحين للعمل، فأخذوا في جمعهم، فكانوا يربطونهم قطارات بالحبال، وينزلون بهم المراكب، وتعطلوا عن زرع الدراوي الذي هو قوتهم، وقاسوا شدة بعد رجوعهم من المرة الأولى بعدما قاسوه.

ومات الكثير منهم من البرد والتعب، وكل من سقط أهالوا عليه من تراب الحفر ولو فيه الروح، ولما رجعوا إلى بلادهم للحصيدة طولبوا بالمال وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من التبن وكيلة قمح وكيلة فول، وأخذ ما يبيعونه من الغلة بالثمن الدون والكيل الوافر، فما هم إلا والطلب إلى الشغل في الترعة ونزح المياه التي لا ينقطع نبعها من الأرض وهي في غاية الملوحة، والمرة الأولى كانت في شدة البرد، وهذه المرة في شدة الحر وقلة المياه العذبة، فينقلونها بالروايا على الجمال مع بعد المسافة وتأخر ري إسكندرية.

وفي أواخر الشهر نفسه، انقضى أمر الحفر بترعة إسكندرية، ولم يبق من الشغل إلا القليل. وفي العام التالي "حضر الباشا ومن معه من غيبتهم، وقد انشرح خاطره لتمام الترعة وسلوك المراكب وسفرها فيها".. وهكذا انتهى أمر شق الترعة وانتهاء حفرها، بعد أن دفنت في باطنها ما يقارب الـ 12 ألف فلاحا.

وبلا مبالغة أيضا، أشفق كثير من الأجانب على العمال المصريين في حفر الترعة، بعكس الأتراك ومحمد علي وحاشيته، الذين لم يكن يعنيهم كثيرا أنباء مقتل مائة أو مائتين من الفلاحين.

يقول مسيو ليان دي بلفون بك، مهندس القناطر الخيرية مثلا، في مذكرة كتبها عن ترعة المحمودية: "كان استحضار الفلاحين للسخرة أمرا سهلا للغاية في تلك المدة، حتى إنه على ما يقول أهالي ذلك العصر، جمع للعمل في هذه الترعة 360000 فلاح، وكثير من مأموري المراكز وكبار المشايخ اشتركوا هم أنفسهم في نفقات الرجال الذين استحضروهم، ودعت الحالة في كثير من المواضع إلى الحفر في الطين.

الموضوع نقلاً عن الجردة الورقية..